Agentic Commerce 代理商務的崛起:金融科技的新戰場

Agentic Commerce 代理商務的崛起,正改寫金融科技競局。透過智能代理協助用戶比價、下單、支付與管理投資,消費與理財流程被全面自動化。企業可利用 AI 分析需求、預測風險,提供客製化金融服務。當 AI 成為新型商務角色,誰能掌握資料、信任與安全,就能在新戰場中搶占先機。

Agentic Commerce 如何崛起?一分鐘速讀

閃電擴張 — 2025年成為AI代理商務元年,81%美國消費者期待使用AI代購,麥肯錫預測2030年全球B2C市場將出現3-5兆美元由代理協調的營收,Visa數據顯示美國零售網站AI流量一年暴增4700%

技術突破 — Cloudflare的Web Bot Auth為代理建立「數位護照」,Visa Trusted Agent Protocol與Mastercard Agent Pay構建支付信任層,從HTTP訊息簽章到代理意圖驗證,徹底改寫「誰在購物」的基本假設

生態重組 — 消費者從「親自購物者」轉變為「授權監督者」,商家爭奪「演算法可見度」取代SEO,銀行風控從「設備指紋」進化為「代理指紋」,代理服務商崛起為新的流量把關者

監管博弈 — 歐盟AI Act、美國CFPB、亞洲監理沙盒各自摸索,責任歸屬、授權範圍、隱私界線成為三大懸而未決議題,誰為AI代理的錯誤決策買單?

AI 不只會聊天,現在它要替你花錢了

從對話到交易:ChatGPT 開啟的潘朵拉魔盒

想像這個場景:你在上班途中對手機說「幫我訂今晚的義大利餐廳,預算2,000元以內,要有戶外座位」。幾秒鐘後,AI助理不只給你推薦,而是直接完成了訂位、扣款,甚至根據你的飲食偏好預點了前菜。整個過程你沒有打開任何App,沒有輸入信用卡號,沒有點擊「確認購買」。

這不是科幻,而是2025年正在發生的現實。AI代理已經從「回答問題的工具」進化為「執行交易的代理人」。當ChatGPT在2022年底掀起生成式AI狂潮時,多數人關注的是它能寫文章、寫程式。但真正的革命發生在2024-2025年,當OpenAI與Stripe合作推出購物功能、Google集結60多家夥伴制定Agent Payments Protocol (AP2)、Visa與Mastercard火速發布針對AI代理的支付協議時,一個新時代的輪廓已經清晰:AI代理商務(Agentic Commerce)正在重塑整個電商與金融基礎建設。

數字令人震撼。波士頓顧問(BCG)2025年7月調查顯示,81%的美國消費者期望使用AI代理來滿足購物需求。麥肯錫預測,到2030年僅美國B2C零售市場就可能出現高達1兆美元由代理商務「協調」產生的營收,全球規模甚至可達3至5兆美元。Visa報告更驚人:2024-2025年間,美國零售網站的AI驅動流量激增4700%。這不是漸進式演化,而是指數級爆發。

為何這是一場支付與信任的制度革新,而非單純技術升級

但這場變革的核心並非技術本身,而是它撼動了金融系統最根本的信任假設。

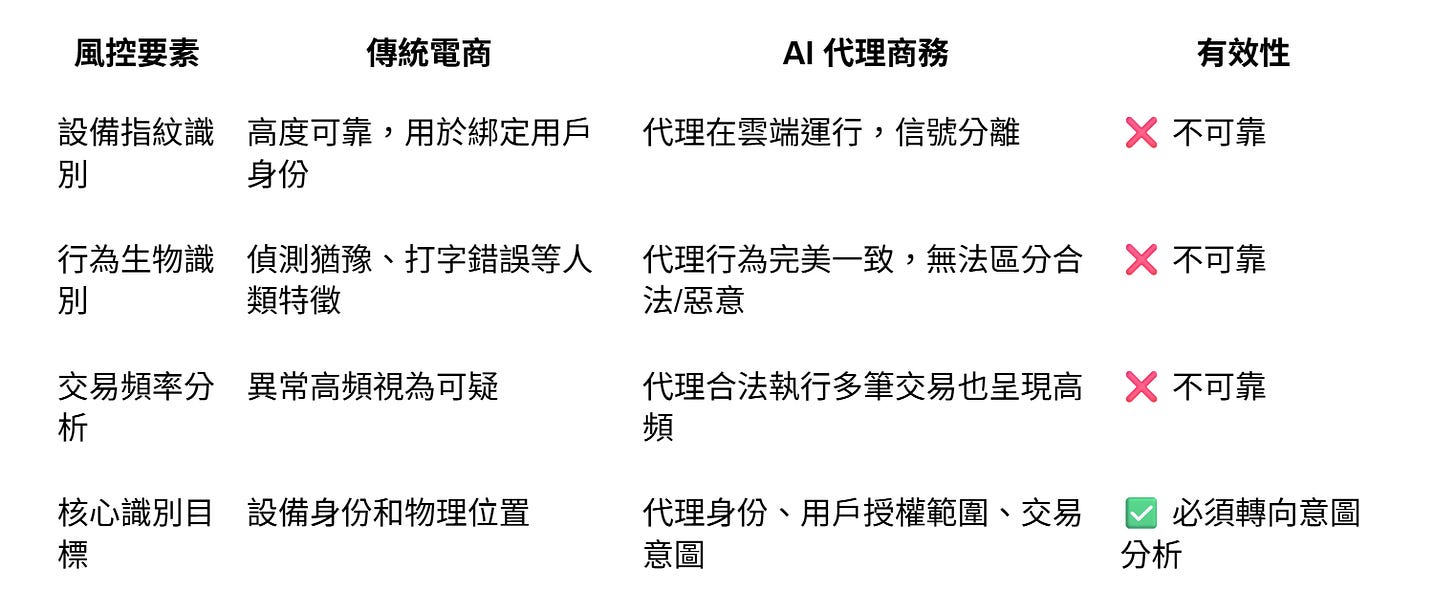

當今的支付體系建立在一個鐵律之上:點擊「購買」按鈕的是一個人類,且操作發生在一個可信任的設備上。銀行的風控模型依賴設備指紋、行為生物識別(打字節奏、滑動模式)來判斷「這是真人還是機器人」。然而,當AI代理在雲端伺服器上自主運行、在毫無人類干預的情況下發起支付時,這套邏輯徹底失效。

代理不會猶豫、不會打字錯誤、不會有不規則的滑動軌跡。合法AI代理的操作模式在技術層面上,與最複雜的惡意機器人幾乎無法區分。 傳統風控系統面臨的是一個哲學級難題:如何在一個機器主導交易的世界裡,重新定義「信任」?

這就是為什麼Cloudflare、Visa、Mastercard這些基礎設施巨頭在2024-2025年火速推出一系列全新協議——Web Bot Auth、Trusted Agent Protocol、Agent Pay。它們不是在修補既有系統的漏洞,而是在重新設計整個信任架構的底層邏輯。從驗證「設備身份」轉向驗證「代理身份」,從檢測「人類行為」轉向分析「交易意圖」,這是一場典範轉移。

解構代理經濟的信任基礎設施

我們會深入剖析AI代理商務背後的技術協議、商業生態重組、法律監管挑戰,以及對金融科技產業的深遠影響,將探討:

技術層:Web Bot Auth如何為代理建立「數位護照」?Trusted Agent Protocol的三要素(代理意圖、消費者識別、支付資訊)如何串接商家與支付網路?為何Cloudflare的HTTP訊息簽章成為整個生態的安全基石?

商業層:消費者、商家、銀行、代理服務商的角色如何被重新定義?誰是贏家?誰面臨被邊緣化的風險?代理即服務(Agent-as-a-Service)的商業模式能否成立?

法律層:當AI代理做出錯誤購買決策,責任由誰承擔?資料授權的邊界在哪裡?各國監管機構(歐盟AI Act、美國CFPB、台灣FSC)如何應對這個法律真空地帶?

產業層:這場變革如何催生新的投資機會?代理安全驗證、代理風控API、代理合規平台,誰會成為「代理經濟」的關鍵基礎設施?

AI代理不是人類的替代者,而是下一代金融互動中不可或缺的「橋樑」。 它的崛起速度將比行動支付更快,因為它可以直接利用既有的網路購物「軌道」,無需從零建設。但它對信任體系的挑戰也更深刻,因為它模糊了人與機器、授權與執行、便利與風險之間的界線。

AI 代理商務的定義與爆發:從概念到兆元市場

核心定義:經授權、自主決策、端到端執行的商務行為

AI代理商務(Agentic Commerce)是指由人工智慧代理在消費者授權下,自主執行決策與交易的商務行為。這不是簡單的「AI輔助購物」,而是代理具備三大關鍵能力的質變:

自主性(Autonomy):具備獨立決策能力,執行任務時無需持續的人類干預。例如,代理可以根據你的歷史偏好,在檢測到機票價格跌破設定閾值時自動下單,而不需要每次都徵求確認。

適應性(Adaptability):能夠通過學習反饋迴路、市場波動或新數據,持續改進預測和決策。例如,Agent發現你最近開始注重有機食品,會自動調整日常代購的品項。

協調性(Coordination):能夠與其他AI代理、外部API和資料庫交互,執行複雜的端到端工作流程。例如,代理可以同時調用航班API、飯店API、餐廳訂位系統,並協調最佳的旅行方案。

關鍵的典範轉移在於:從「詢問→回答」的Chatbot範式,進化為「目標→執行」的Agent範式。 消費者不再需要自行解讀輸出結果、手動執行下一步,而是將整個任務委託給代理,自己只需監督最終結果。

實例:從零售到財富管理的全面滲透

代理商務的應用範圍極為廣泛,已經從日常消費延伸到高度複雜的金融決策:

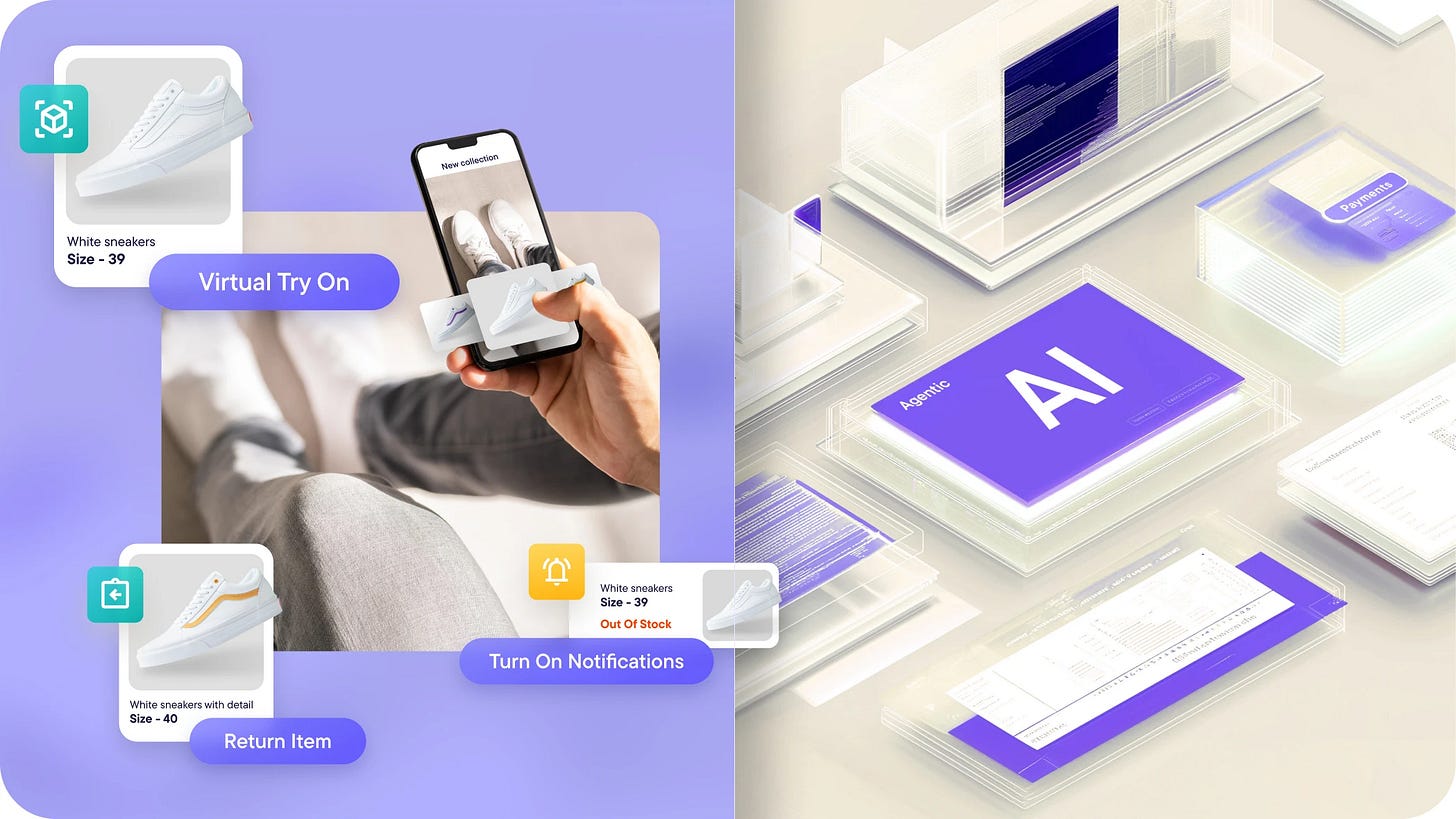

零售與電商領域:AI代理可以自動比較不同平台的機票價格並下單、根據用戶習慣定期代購生活用品(洗衣精快用完時自動補貨)、或者主動發起退貨請求並安排物流。OpenAI的ChatGPT已經推出購物外掛,讓用戶可以在對話界面直接完成交易。

金融服務領域:代理的作用更具戰略性。投資理財中,代理可以根據實時市場數據主動執行資產再平衡,無需人工觸發;在貸款申請中,代理可以自主收集和驗證文件,並與多個貸方進行比較;在風險管理中,代理能實時偵測異常交易模式,協助銀行內部員工進行審計和對帳。

旅遊與生活服務:Wipro協助泰國旅遊局開發的虛擬助理Sukjai展示了代理如何在複雜領域提供高度個性化服務,自動處理旅客諮詢、行程規劃、訂位等全流程。

這些應用的共同特徵是:AI代理不再只是提供資訊,而是成為交易行為的實際執行者。

2025年的完美風暴:技術、生態、信任三重成熟

AI代理商務市場的爆發並非偶然,而是多重因素在2025年前後達到臨界點的結果:

技術成熟:行動能力的突破

生成式AI結合了大型語言模型(LLM)、檢索增強生成(RAG)和多代理框架,使系統能夠規劃行動步驟並主動調用外部工具(API Calls)。這種從「回答問題」到「執行任務」的飛躍,是代理商務能夠實際運作的技術基礎。ChatGPT推出Function Calling功能、Google發布Agent Builder,都標誌著AI模型具備了真正的「行動能力」。

生態開放:API與支付網路的標準化

支付巨頭和技術平台開始合作,推出專門用於解決代理交易信任問題的協議。Visa的Trusted Agent Protocol、Mastercard的Agent Pay、Google牽頭的AP2協議,這些標準化努力為AI代理提供了執行交易所需的「支付護照」,從而開放了支付網路。沒有這層基礎設施,代理只能停留在「推薦」階段,無法真正完成閉環交易。

信任提升:消費者行為的重新布線

隨著AI性能的持續改進,用戶行為正經歷「重新布線」,從對AI的試探性詢問,轉變為對其執行能力的全面委託。Adobe數據顯示,2025年美國零售網站來自生成式AI推薦的流量暴增1200%;有使用AI購物經驗的消費者中,85%認為AI讓體驗更佳。市場複雜性的提高、交易數據的激增,也加速了消費者對智能、自適應代理系統的依賴。

市場規模:從億級新興市場到兆級商業革命

根據市場研究,AI代理在零售和電商市場的規模預計從2025年的46.74億美元增長到2030年的175.11億美元,複合年增長率(CAGR)高達30.2%。其中,詐欺與風險管理代理的增長軌跡最為強勁,預計CAGR達34.7%,反映出金融機構對代理經濟安全基礎設施的迫切需求。

從更宏觀的角度來看,麥肯錫預測到2030年,全球B2C零售市場中由AI代理協調的總收入可能高達3兆至5兆美元。這個數字相當於當前全球電商總額的三分之一至二分之一,意味著代理商務不是電商的補充,而是電商的重新定義。

亞太地區展現出最強勁的增長潛力,預計CAGR達到35.61%,超過全球平均水平。這得益於政府對AI專案的支持以及消費者對自動化和數位化體驗的高接受度(例如無人商店和數位支付的普及)。

然而,值得注意的是,這種爆炸性增長預測也存在兩個關鍵制約因素:

「治理債務」(Governance Debt)導致的AI幻覺風險,代理的錯誤決策可能帶來系統性信任危機;

全球GPU集群供電瓶頸,可能延遲所需基礎設施的廣泛部署。市場的規模化不僅取決於應用創新,更取決於安全和計算基礎設施的同步成熟。

這就是為什麼Cloudflare、Visa、Mastercard在此刻火速推出一系列安全協議,它們深知,沒有可靠的信任基礎設施,這個兆元市場只是空中樓閣。

技術基石:從 Web Bot Auth 到代理支付協議的信任棧

AI代理商務的安全運行,依賴於一套全新的加密驗證和授權標準。這些標準構成了一個三層信任架構:身份層(Web Bot Auth)→ 交易層(Trusted Agent Protocol)→ 授權層(AP2等協議)。它們共同解決了一個核心問題:在機器主導交易的世界裡,如何確保「這個代理是誰、它被允許做什麼、它正在做什麼」。

第一層:Web Bot Auth — 代理的數位護照

為何需要Web Bot Auth?傳統防禦機制的失效

網站一直面臨機器人流量的困擾:爬蟲、刷量機器人、DDoS攻擊。傳統防禦方法依賴User-Agent字串或IP地址來辨識機器人,但這些很容易被偽造。更重要的是,這些方法無法區分「惡意爬蟲」與「合法AI代理」,它們在技術特徵上幾乎相同:高頻訪問、無人類操作痕跡、大量API調用。

當AI代理開始成為正常商業流量的一部分時,網站面臨兩難:要麼封鎖所有機器人流量(錯殺合法代理),要麼放行所有流量(被惡意爬蟲淹沒)。 Web Bot Auth的誕生就是為了打破這個僵局。

核心機制:HTTP訊息簽章與公鑰驗證

Web Bot Auth(WBA)由Cloudflare提出,基於IETF的HTTP Message Signatures標準。其核心邏輯非常優雅:讓每個AI代理攜帶一個加密簽章的「身份證明」,網站可以即時驗證。

技術實現分為三步:

註冊階段:AI代理開發者向Cloudflare(或其他信任錨點)註冊,獲得一對公私鑰。公鑰被公布在Cloudflare的「已驗證代理名錄」中。

請求階段:代理每次向網站發送HTTP請求時,用私鑰對關鍵字段(URL、時間戳、隨機數nonce)進行簽名,並將簽名附加在Signature和Signature-Input標頭中。

驗證階段:網站(或Cloudflare作為中介)用代理的公鑰驗證簽名。如果驗證通過,確認請求確實來自聲稱的代理而非冒充;如果簽名包含時間戳且在有效期內,還能防止重放攻擊。

為何惡意機器人無法偽造?生態的妙處

Web Bot Auth的安全性建立在一個社會學洞察上:惡意機器人總是試圖隱藏身份以維持非法操作,而合法AI代理則有內在動機來驗證身份。

對於合法代理而言,暴露身份是獲得網站信任、避免被封鎖的唯一途徑。對於惡意機器人而言,一旦暴露身份就會被列入黑名單。這種不對稱的激勵結構,使得WBA成為天然的「好壞分流機制」。

產業落地:從Cloudflare到Visa/Mastercard的採納

Cloudflare將WBA整合到其「驗證機器人」(Verified Bots)計畫中,推出「已簽名代理」(Signed Agents)分類。目前已有多家AI代理瀏覽器和服務採用,包括:

Cloudflare自家的Browser Rendering服務

新創公司Browserbase(提供AI代理專用的雲端瀏覽器)

身份驗證公司Stytch(推出教學指引協助開發者實作WBA)

更重要的是,Visa和Mastercard都選擇將Web Bot Auth作為其支付協議的底層身份驗證機制,這使得WBA從一個CDN安全工具,躍升為整個代理經濟的信任基石。

第二層:Trusted Agent Protocol — 代理的支付護照

Visa的戰略選擇:為何要建立代理專用協議?

當Visa觀察到2024-2025年間美國零售網站AI流量暴增4700%時,意識到一個嚴峻挑戰:傳統的支付授權流程假設發起交易的是人類,但現在發起者是AI代理。 商家面臨的困境包括:

無法區分合法代理與爬蟲,導致誤封合法流量

不知道代理背後代表的是哪位消費者

缺乏驗證代理「意圖」的機制(是在瀏覽還是真的要購買?)

Trusted Agent Protocol(TAP)就是為了解決這些痛點而設計的。2025年10月,Visa與Cloudflare聯合發布TAP規範,將Web Bot Auth的身份層擴展到支付場景。

協議核心:三要素資訊傳輸

TAP要求AI代理在與商家互動時,以加密簽名形式傳遞三類關鍵資訊:

1. 代理意圖(Agent Intent)

標示該代理是經Visa信任的代理,當前行為是「瀏覽商品資訊」還是「執行購買」。這讓商家能夠做出適當回應:

瀏覽模式(Browsing Mode):商家提供商品細節、庫存狀態,但不處理支付

購買模式(Purchasing Mode):商家啟動結帳流程,要求完整的支付憑證

技術上,TAP使用不同的Signature-Input標頭tag來區分模式,例如sig-browse vs sig-purchase。

2. 消費者識別(Consumer Recognition)

提供代理所代表的最終消費者相關資訊,讓商家能夠:

判斷該顧客是否有現有帳戶(會員識別)

應用個性化定價或優惠

進行風險評估(是否為高風險用戶?)

消費者識別可以採用多種形式:

Visa驗證的代號(Token):一個哈希化的持卡人識別碼,讓商家將當前代理行為與該顧客的會員帳戶關聯,但不暴露真實身份

設備ID或位置資訊:讓商家判斷此用戶是否曾經購買過,以及提供消費者的國家、郵遞區號等所在地資訊(用於稅務和物流計算)

3. 支付資訊(Payment Information)

代理可依各商家偏好的支付方式提交相應支付資料。TAP支援多種支付模式:

傳統網頁填卡模式:代理提供哈希化處理的Visa支付憑證,供商家驗證卡號真偽並顯示對應發卡組織品牌

Token化模式:代理直接傳遞必要的Token、帳單地址、收貨地址等資料完成結帳

IOU機制:一種創新的「欠款證明」機制,讓代理與商家之間記錄小額餘額與結算,特別適合代理向商家購買API數據服務等非傳統商品場景

關鍵創新:上下文綁定的安全機制

TAP最重要的安全設計在於:代理的簽章必須加密鎖定到特定的商家域名以及正在執行的確切頁面或操作。

這意味著:

一個代理獲得用戶授權在Amazon購物,其簽章無法被用於eBay

一個代理被授權瀏覽商品,其簽章無法被用於發起購買

這種上下文綁定(Context Binding)有效對抗了「萬能代理」詐欺風險——即使駭客竊取了代理的簽章,也無法在其他網站或執行未經授權的操作。這極大提高了交易授權的技術門檻。

技術標準:建立在HTTP Message Signatures之上

TAP完全基於IETF的HTTP Message Signatures標準(RFC 9421草案),並對接Cloudflare的Web Bot Auth框架作為底層信任機制。這種設計哲學是:不重新發明輪子,而是在既有HTTP協議之上構建代理專用的擴展層。

每個參與TAP的AI代理開發者需先向Visa註冊,取得獨一識別ID和公私鑰對,並將公鑰公布在Visa的代理名錄中。商家在收到代理請求時,可透過Visa名錄獲取該代理公鑰進行驗證。

產業生態:開放合作與互操作性

Visa強調TAP將採取開放合作策略。初期規範適用於Visa網路,但Visa正積極與國際標準組織(IETF、OpenID基金會、EMVCo)對接,使其成為跨網路的普遍標準。

Visa透露TAP開發過程中已獲得眾多早期夥伴反饋支持,包括:

支付處理商:Adyen、Checkout.com、CyberSource、Elavon、Fiserv、Nuvei、Stripe、Worldpay

科技平台:Microsoft、Shopify、Coinbase、Ant International

Visa並表示將與Coinbase合作確保TAP與x402標準(穩定幣微支付)互通,以及與OpenAI/Stripe的ACP協議相輔相成,以避免標準碎片化。

第三層:Mastercard Agent Pay 與其他新興協議

Mastercard Agent Pay:萬事達的對稱性回應

幾乎在Visa發布TAP的同時,Mastercard也推出了Agent Pay架構,理念與TAP高度相似:只有經註冊的可信代理才能發起交易,每筆代理支付都綁定萬事達網路代幣(network token)進行追蹤,確保責任可追溯。

Mastercard強調其「信任、安全、透明」三大支柱:

建立產業級信任標準:與Visa類似,Agent Pay同樣建立在Web Bot Auth之上

確保代理支付安全順暢:讓代理支付像現有卡交易一樣無縫

提供商家洞察:讓商家能夠識別和分析代理交易模式

落地時程與生態夥伴

Mastercard宣布2025年底將首先在美國啟用Agent Pay,屆時所有美國萬事達持卡人都可透過支持的AI代理進行購物付款。首批參與者包括:

發卡行:Citi花旗銀行、U.S. Bank

科技巨頭:Stripe、Google、Ant International(Antom)

創新公司:PayOS、Firmly.AI、Basis Theory

Mastercard還推出Agent Toolkit工具組,方便開發者讓AI代理快速整合萬事達各種API服務,並提供Agent Sign-Up入口供代理註冊身份。

與FIDO聯盟合作:可驗證憑證標準

Mastercard的一個獨特貢獻是聯手FIDO聯盟制定代理交易的可驗證憑證標準,確保每筆代理支付都經消費者同意並留存可驗證記錄。這解決了一個關鍵問題:如何證明代理的行為確實得到了用戶授權,而非被駭客劫持或濫用?

協議對比:ACP、AP2、x402的定位與互補

除了Visa和Mastercard的支付網路協議,還有三個重要的開放標準正在塑造代理商務生態:

Agentic Commerce Protocol (ACP):OpenAI/Stripe的結帳標準

ACP由OpenAI和Stripe在2024年率先提出,著重讓現有線上購物流程對AI代理更加友好。核心設計是:

商家仍然是交易商戶紀錄(merchant of record)

交易支付透過既有的支付服務提供商完成

ACP提供了一種安全方式讓代理提交憑證並拉起商家結帳流程

ACP本質上是前端結帳體驗的標準化,不涉及底層的支付網路協議。它已在OpenAI的ChatGPT即時購物功能中上線應用,採用Apache 2.0開源授權。

Agent Payments Protocol (AP2):Google的授權治理框架

由Google於2025年牽頭制定,集合了超過60家主要支付和技術公司(包括Adyen、American Express、PayPal、Coinbase、Mastercard、Shopify等),AP2的核心創新是引入「委託書」(Mandates)概念。

Mandates是用戶與代理之間簽署的數位授權合約,用密碼學簽名明確定義代理被允許執行的操作範圍。例如:

意圖委託(Intent Mandate):實時互動時,用戶簽署記錄其請求內容

購物車委託(Cart Mandate):用戶確認購物車後簽署,鎖定商品和價格細節

預算委託(Budget Mandate):用戶不在場時,代理依據預先簽署的預算上限、時機條件等規則自動執行交易

AP2解決了三大問責性挑戰:

授權(Authorization):用戶是否授予特定購買權限?

真實性(Authenticity):代理請求是否反映用戶真實意圖?

問責性(Accountability):發生錯誤或欺詐時的責任歸屬?

AP2採用Apache 2.0開源,並支持多種支付渠道(信用卡、即時支付、數位資產等),被視為未來可能的行業合規與稽核標準。

x402協議:Coinbase的鏈上微支付標準

x402由加密貨幣公司Coinbase主導,著眼於機器間微支付。其名稱取自HTTP狀態碼402(Payment Required),這個狀態碼在1999年被保留但長期未被使用。

核心邏輯:

當客戶端代理請求一項需要付費的資源時,伺服器回應HTTP 402並附上付款請求細節(價格、收款錢包地址)

代理在鏈上(如使用USDC等穩定幣)完成支付後,重新對同URL發起請求,即可獲得已付費內容或服務

x402特別適合按次計費模式,例如:

資料API收費每次請求幾美分

內容網站對AI抓取每篇文章收取費用

AI代理之間交換服務時的即時結算

Coinbase已開源x402規範及SDK,並與Google合作發布A2A x402擴展,將穩定幣鏈上支付能力納入AP2架構中。

協議棧總結:分層互補而非競爭

Table 2: AI 代理商務核心安全協議比較

這些協議並非相互孤立競爭,而是各有側重且互為補充,共同構築未來代理商務的技術基石:

WBA提供身份驗證基礎:確保「這個代理是誰」

TAP/Agent Pay串聯支付網路:確保「代理能合法支付」

ACP優化前端體驗:確保「代理能順暢結帳」

AP2建立授權框架:確保「代理被允許做什麼」

x402補足微支付缺口:確保「機器間小額交易可行」

預期未來企業將同時採用多種協議的組合:商家實現ACP接口以接納代理下單,用AP2確保授權合規,再利用x402進行機器微交易結算,所有這些都建立在WBA的身份驗證基礎之上。

這種多協議並行的局面表明,代理商務的信任架構將形成一個開放、分層的標準棧,類似於網路通信中的OSI模型,以確保生態系統的互通性。只有建立起這樣的技術信任棧,兆元級的代理經濟才能真正落地。

商業模式重組:價值鏈的四方博弈

AI代理商務的普及正在重塑整個數位商業生態系統,為消費者、商家、金融機構和AI服務商帶來新的挑戰和機會。這不是簡單的技術升級,而是一場涉及權力、利潤、責任重新分配的商業革命。

對消費者:從主動搜尋到授權監督的角色轉變

授權邏輯的本質變化

消費者行為的轉變是從主動搜尋和執行,轉變為授權AI代理代其「看、比、買」。這種授權邏輯是代理商務的基礎,但也帶來了對信任的嚴峻考驗。

過去,消費者對每一筆交易都有明確的控制權:點擊「購買」、輸入密碼、確認訂單。但在代理模式下,這些控制點被濃縮為一次性的「授權」動作。消費者必須確信,AI代理的行為是透明、可監控,並且在需要時可以立即撤回其授權。

這要求服務平臺提供細粒度的授權管理介面和完整的行為日誌,以確保用戶對其財務代理權的最終控制權。例如:

設定單筆交易上限(每次購物不超過5,000元)

限定授權範圍(只能在特定商家購物)

要求重要決策的二次確認(超過1萬元的交易需通知)

代理忠誠度問題:誰的利益優先?

一個更深層的挑戰是「代理忠誠度問題」(Agent Loyalty Problem)。代理可能優先考量自身或其平臺利益,而非用戶最佳利益。

例如,如果代理由某電商平台提供,它可能偏好推薦該平台合作商家的商品,即便不是最便宜或最符合用戶需求。這類似於今天的搜索引擎廣告,表面上提供客觀結果,實際上受到商業利益影響。

為避免這種情況,未來消費者可能需要:

仔細選擇「中立」且可信任的代理服務

監督代理的決策依據(要求代理解釋為何選擇某商品)

使用多個代理互相驗證(類似於貨比三家)

法律上也可能透過強制揭露代理推薦原則等方式保障消費者知情權。歐盟的《數位服務法》已要求大型平台披露推薦系統邏輯,未來AI購物代理也可能面臨類似要求。

對商家:演算法可見度成為新的SEO

從流量爭奪到代理推薦權的競爭

代理成為消費者的新購物入口,商家與客戶的互動界面將被代理介入。品牌必須重新思考行銷與渠道策略,傳統的SEO/SEM、比價網站,可能讓位於爭取AI代理推薦權。

「演算法可見度」(Algorithmic Visibility)將取代點擊流量成為新的競爭焦點。 這意味著商家須確保產品資料對AI代理友好,例如:

優化商品目錄以適應自然語言查詢:消費者可能用對話式描述需求(「我需要一雙適合久站的跑鞋」)而非關鍵詞(「跑鞋 耐穿」)

結構化數據標註:使用Schema.org等標準,讓代理能快速解析產品屬性、價格、庫存

API友好性:代理不透過瀏覽器訪問網站,而是直接調用API,商家需提供標準化的API接口

技術導入成本與中小企業的挑戰

集成Web Bot Auth、Trusted Agent Protocol等新協議需要顯著的工程資源投入。對於中小型電商而言,這是一個尤其嚴峻的挑戰,他們可能難以承擔建立和維護專門代理身份驗證基礎設施的成本。

這為提供「代理即服務」(Agent-as-a-Service)的中介層服務商創造了市場機會。例如:

Shopify可能推出內建的代理接入功能,讓店家一鍵啟用代理購物

支付處理商(如Stripe、Adyen)可能提供託管的代理驗證服務,商家只需要幾行代碼即可整合

官網流量下降與數據掌控權的削弱

如果交易在代理平台內完成,商家自家官網流量將下降、用戶資料掌控減少。可能需接受透過代理平台的訂單佣金模式,類似今日電商平台的抽成(通常為5-15%)。

這引發一個戰略問題:商家應該擁抱代理經濟,還是抵制它以保護直接客戶關係? 答案可能類似於電商平台時代,大品牌會同時運營自有渠道和第三方渠道,而小品牌則更依賴平台流量。

品牌忠誠度計畫也需調整。未來也許不僅針對消費者,還要吸引AI代理。例如透過API提供優惠券或獎勵,鼓勵代理優先選擇自身產品(不過這又涉及前述代理忠誠度的道德問題)。

有專家甚至提出未來「了解你的代理」(Know Your Agent, KYA)將和KYC一樣重要,商家需辨識出代理身份並提供專屬的服務與激勵。

對銀行與支付機構:風控模型的典範轉移

傳統風控模型的全面失效

AI代理對金融機構的風控系統造成了顛覆性影響,因為傳統的詐欺檢測信號變得不可靠:

設備指紋識別(Device Fingerprinting):AI代理通常在雲端伺服器上運行,這將用戶的身份與傳統的設備身份信號分離,使得設備指紋變得無效。同一個代理可能代表100個不同用戶,但從設備角度看都來自同一台雲端伺服器。

行為生物識別(Behavioral Biometrics):代理不會像人類一樣出現猶豫、不規則的滾動或輸入錯誤。合法AI代理的活動在自動化程度上可能與最複雜的惡意機器人活動看起來完全相同——快速、精確、無摩擦。

Table 3: 傳統與 AI 代理商務風控模型轉變對比

新風控範式:從設備指紋到代理指紋

金融機構必須進化其風控系統,開發專門為代理環境設計的預測性AI模型。新的風控焦點不再是簡單的自動化檢測,而是轉向對意圖(Intent)的深入分析,並要求將風險決策整合到跨多個會話和交易的層面。

具體策略包括:

協議層信任優先:依賴Web Bot Auth、TAP等協議驗證代理身份,而非依賴行為模式

授權範圍驗證:檢查代理的交易是否在用戶授權範圍內(例如AP2的Mandates)

實時代理風險分數:建立代理信譽系統,類似於信用評分,追蹤代理的歷史交易表現

跨會話分析:不是孤立分析單筆交易,而是追蹤代理的長期行為模式

新商業機會:從風控者到賦能者

這種轉變促使銀行和支付機構推出新的產品線和服務,將其成熟的信任和合規基礎設施商業化:

代理白名單服務(Agent Whitelisting):為商家提供「可信代理名單」,類似於今天的信用卡網路

代理風險分數API(Agent Risk Score API):實時評估代理交易的風險等級

代理授權管理服務:幫助商家和消費者管理代理的授權範圍

這代表著金融機構從單純的風險管理者,轉向代理行為的賦能者。從「瞭解你的客戶(KYC)」延伸為「瞭解你的代理(KYA)」,並將代理身份納入爭議調查流程。

對AI服務商與開發者:萬億市場的把關者

代理服務商的崛起

對於AI服務商而言,代理經濟提供了一個巨大的市場機會,即成為「可信代理平臺」的市場入口。代理服務商主要分為兩類:

消費者代理提供者:如OpenAI、Google、各類AI助手新創,直接面向用戶提供購物代理

商家代理解決方案供應商:為零售商打造與代理對接的工具,例如:

Browserbase幫助網站接入代理流量

Basis Theory提供安全代管信用卡資料供代理結帳

Firmly.AI提供代理交易的合規工具

商業模式的多樣化

隨著代理普及,服務商可以從多個維度獲取價值:

交易抽成模式:向商家收取經代理完成交易的成交費用(5-20%不等)。例如OpenAI已計畫對通過其ChatGPT外掛完成的購物抽取佣金。

訂閱制模式:向消費者收月費以提供高級代理服務(例如$10-50/月),類似於今天的串流媒體訂閱。

API訂閱模式:提供高階的代理支付、風控和合規API給其他開發者。

數據變現模式:蒐集豐富的消費意圖與偏好數據來發展精準行銷或衍生服務。

極高的市場門檻

然而,代理服務商的市場門檻極高。AI代理平臺必須:

掌握複雜的金鑰管理:安全保存用戶的支付憑證和授權資訊

通過嚴格的金融合規審查:可能需要獲得支付服務提供商(PSP)牌照

實現與主流支付網路的深度整合:整合TAP、AP2等協議和Mandates結構

只有能夠證明其系統具備最高級別的安全性和問責性,才能在競爭中脫穎而出。

據統計,2024-2025年間全球AI代理新創融資額呈爆炸性增長:

歐洲代理新創在2024年募得17億歐元,2025年首季再募超10億歐元

美國有多筆過億美元甚至數十億美元的投資

VC巨頭Andreessen Horowitz、紅杉等皆重押代理新創

這顯示投資人預期代理服務商將成為新的流量與交易把關者,地位類似今日的電商平臺或搜尋引擎。對於傳統業者而言,及早與優質代理服務商建立合作、甚至自建代理能力,將成為在這場商業變革中勝出的關鍵。

法律監管的三重困境:責任、隱私、合規

AI代理商務的發展已超前於現行法律框架,帶來一系列亟待解決的法律、監管與隱私問題。目前歐美與亞洲尚無專門針對代理商務的完整規範,各國監管者正試圖從現有法律延伸解讀,或啟動研擬新政策。

第一重困境:合約與責任歸屬的法律黑洞

當AI犯錯,誰該負責?

傳統契約法假設交易決策出自人類意志。然而,當AI代理在未違反授權的前提下做出錯誤購買,造成損失時,責任由誰承擔?

例如,一個投資代理根據錯誤的市場分析執行了一筆虧損交易,即便形式上符合用戶授權條件(「幫我管理投資組合」),但違背了用戶本意(期望賺錢而非虧損)。此時:

用戶可以主張代理服務商賠償嗎?

代理服務商可以主張這是AI的「判斷失誤」而免責嗎?

AI模型提供商(如OpenAI)有責任嗎?

目前多數國家不承認AI為法律主體,無法讓AI承擔責任。法律專家建議,「交易代理服務提供者」(Transactional Agent Provider)應承擔代理行為的部分法律責任,類似代理人原理中的代理商角色。

亦有觀點主張讓使用代理的消費者與代理服務商簽訂協議,明確界定風險承擔。例如:

服務條款明確列出代理的授權範圍和免責條款

引入保險機制,由第三方保險公司承擔代理錯誤的損失

建立仲裁機制,快速處理代理交易爭議

歐美開始討論修改電子商務、消費者保護相關法規,以加入AI代理參與時的契約成立與過失歸責條款。但這需要時間,短期內法律真空地帶仍將存在。

第二重困境:資料授權與隱私的模糊界線

代理需要多少資料才能「了解你」?

AI代理需要存取大量用戶個人資料(購物偏好、支付資訊、位置、健康狀況等)來執行任務,這引發用戶同意與數據保護問題。

GDPR等隱私法要求特定目的授權,但代理可能在未經逐筆同意下自動處理多筆交易。例如:

用戶授權代理「幫我買日常用品」,代理是否可以存取用戶的健康記錄以推薦保健食品?

用戶授權代理「管理財務」,代理是否可以存取用戶的社交媒體資料以評估消費習慣?

監管機構擔憂是否存在違反用戶授權範圍的情形。未來可能需要建立「AI代理授權書」制度,讓消費者明示允許代理在某些情境下使用其資料與代表下單。

演算法透明度的雙刃劍

代理的決策算法若黑箱,可能導致歧視性結果或隱私濫用而用戶不自知。例如:

代理根據種族或性別推薦不同價格的商品

代理偏好推薦高佣金商品而非最符合用戶需求的選擇

為此,演算法透明度要求呼之欲出。歐盟數位服務法已有要求大型平台披露推薦系統邏輯的趨勢,未來AI購物代理也可能被要求向用戶解釋選品依據,以符合公平交易與反壟斷要求。

然而,這與商業機密保護形成衝突,代理服務商不願意完全公開其核心算法,這可能被競爭對手複製。如何在透明度與商業機密之間取得平衡,是一個待解難題。

第三重困境:金融監管的身份定位

代理是否應被視為受監管支付機構?

如果AI代理系統自主決定支付的發起、執行和清算,其功能已與支付服務提供商(PSP)高度相似。監管機構必須界定,代理平臺本身是否應被視為受監管的金融中介或支付機構,從而受到如反洗錢(AML)和資本適足性等法規的約束。

這涉及幾個關鍵問題:

持牌要求:代理服務商是否需要申請支付機構牌照?目前各國立場不一:

美國傾向於依案例判斷,如果代理只是「傳遞指令」則不需要持牌

歐盟可能更嚴格,根據PSD2指令將代理視為「支付啟動服務」(Payment Initiation Service)而需要授權

反洗錢義務:代理平台是否需要進行KYC和交易監控?如果代理每秒可以執行數百筆微交易,傳統的AML系統可能無法處理這種規模。

資金保管規範:如果代理代管用戶的支付憑證或預付資金,是否需要遵守客戶資金隔離規定?

欺詐與安全的新型態風險

AI代理既可能被不肖分子利用也可能成為攻擊目標:

代理劫持(Agent Hijacking):攻擊者若駭入用戶代理,便可替用戶下惡意訂單或竊取敏感資訊。誰為此負責、消費者損失如何賠償,目前無明確規範。

偽冒代理(Fake Agents):詐騙者可能打造偽冒代理誘導用戶使用,藉機盜刷支付。

規模化詐欺(Scaled Fraud):由於代理操作速度快、頻率高,若被駭可能在短時間內造成大規模詐欺交易。

監管機構需考量對代理服務商設立安全標準與認證機制,如要求嚴格的身份驗證與安全審計。另方面,傳統反洗錢、反詐監控要做出改變,可能要求代理交易即時監測報告、強化異常模式偵測。

明確規定消費者因代理交易遭受未授權損失時的權利保障也很重要。例如信用卡的「零責任」政策是否適用於代理交易?目前尚無定論。

全球監管進度與區域差異

歐盟:AI Act的間接影響

歐盟的《人工智慧法案》(AI Act,預計2026年全面生效)是目前最具雄心的AI監管框架。雖然它在2021年起草時未具體考量代理商務,對自主購物代理並無直接條文,但在金融服務中使用的AI系統,特別是涉及信貸評估或風險管理的系統,很可能被定義為「高風險AI系統」。

這不僅對金融實體有要求,還對向其提供AI服務的供應商施加了嚴格的合規和透明度義務。這將迫使AI代理開發者從設計之初就將金融合規性納入考量,實質上提高了市場準入門檻。

此外,GDPR的數據保護要求、PSD2的支付服務規範,都將適用於代理商務場景。歐洲企業目前只能依循這些零散法規自我解讀如何適用於代理情境。歐盟可能在未來版本AI Act或電子商務指令更新中加入相關規範,但立法需要時間。

美國:觀望與行業自律

美國採取較觀望態度,短期內可能由行業自律和既有法律補丁方式應對。美國消費者金融保護局(CFPB)對銀行採用AI聊天機器人的情況表示擔憂,認為其可能導致不遵守聯邦消費者金融保護法、提供不準確信息、以及未能保護消費者的隱私和合法權益。

CFPB的立場強調,無論自動化程度如何,AI代理必須確保不削弱消費者現有的法律保護和爭議解決途徑。FTC(聯邦貿易委員會)可用《不公平與欺騙性行為法》處理極端案例,但尚無系統性的代理商務法規。

亞洲:沙盒試點與務實創新

亞洲方面,日本、韓國、新加坡等推動「人工智慧倫理指引」和沙盒試點,在鼓勵創新的同時要求AI服務提供者落實透明與問責原則。尚無明確代理商務法規,但也開始討論AI商務的責任問題。

中國則透過數位人民幣與平台治理框架間接規範AI應用,螞蟻集團等巨頭參與國際協議(如AP2)顯示其希望影響標準走向。

產業格局劇變:金融科技的權力重組

金融服務的重新定義:新三角關係

AI代理的出現,徹底改變了用戶與金融機構之間的互動模式。金融服務不再是單純的「人 + App」模式,而是轉變為「人 + AI代理 + 銀行/支付網路」的新三角關係。AI代理成為用戶財務活動的執行中介層。

這種變化的深遠影響在於:

消費者不再直接與銀行互動:過去用戶打開銀行App查看餘額、轉帳、投資,現在這些操作可能都由代理在背後自動完成。銀行App可能變成「設定介面」而非「操作介面」。

銀行失去客戶接觸點:當代理成為用戶與金融服務之間的介面,銀行如何維持品牌存在感?如何交叉銷售其他產品?這是一個戰略性挑戰。

代理成為流量分配者:就像Google決定哪些網站獲得搜索流量,AI代理將決定哪些銀行、哪些保險公司、哪些投資產品獲得用戶的業務。擁有最多用戶的代理平台將獲得巨大的議價權。

AI代理將深度嵌入金融流程:

投資理財:代理根據實時市場數據調整頭寸,執行稅損收割(Tax-Loss Harvesting)

貸款申請:代理自主收集和驗證文件,並與多個貸方進行比較

保險購買:代理根據用戶生活變化(買房、生子)主動推薦保險產品

外匯交易:代理監控匯率並在最佳時機執行換匯

「嵌入式金融」的終極形態:嵌入到代理中

傳統的嵌入式金融(Embedded Finance)是將金融產品嵌入到非金融平臺,例如:

電商結帳頁面提供分期付款(Buy Now Pay Later)

叫車App內建保險購買

電商平台提供商家貸款

代理商務則將這一概念推向新的高度,將金融服務直接整合到AI代理的決策邏輯和行動能力中。

例如,當代理決定購買一項昂貴商品時,它無需跳轉到銀行App申請貸款,而是:

自主調用預先授權的信貸額度

比較多家銀行的利率

自動選擇最優方案並完成審批

執行購買並設定自動還款

這實現了真正的無摩擦金融,用戶甚至不知道背後發生了貸款審批,只看到「購買成功,分12期付款」的結果。

保險也類似。代理發現用戶預訂了潛水旅行,自動購買旅遊意外險;檢測到用戶買了新車,自動比較車險並完成投保。

這種「金融服務的隱形化」既提升了便利性,也帶來了風險,用戶可能在不完全理解條款的情況下,被代理簽署了金融合約。這就是為什麼前述的授權管理和演算法透明度如此重要。

競爭格局:BigTech與傳統金融的再結盟

標準制定權的爭奪

AI代理經濟的標準制定權成為新的競爭焦點。我們看到兩種力量的交織:

BigTech作為代理平台的開發者:Google、OpenAI、Microsoft等擁有AI技術和用戶基礎,他們推動的協議(如AP2、ACP)著重於授權管理和用戶體驗。

傳統金融作為信任基礎設施的提供者:Visa、Mastercard、銀行擁有支付網路和合規經驗,他們推動的協議(如TAP、Agent Pay)著重於交易安全和責任追蹤。

Cloudflare、Visa和Mastercard之間的合作,以及Google集合眾多支付巨頭推動AP2標準,顯示出BigTech與傳統金融網路正在進行策略性結盟。這不是單純的競爭,而是共生關係:

BigTech需要金融網路的信任背書和合規能力

金融機構需要BigTech的技術和用戶觸達能力

開放協議 vs 閉源平台的競合

未來的競爭格局將是開放代理協議與閉源代理平台之間的競合:

開放協議陣營:以Web Bot Auth、TAP、AP2為代表,強調互操作性和去中心化治理。任何開發者都可以基於這些協議構建代理,形成多元化生態。

閉源平台陣營:如OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini,可能推出自己的專屬代理協議,形成封閉生態以提高用戶黏性。

歷史經驗(如瀏覽器戰爭、社交媒體競爭)顯示,最終結果可能是混合模式:少數幾個主導平台佔據多數市場份額,但必須支持開放標準以符合監管要求和用戶需求。

投資機會:代理經濟的基礎設施層

從投資角度來看,AI代理商務催生了一系列解決信任和安全痛點的基礎設施層機會。這些不是面向終端用戶的應用,而是支撐整個生態運作的「管道」(Picks and Shovels)。

代理身份與認證

代理公鑰管理服務(類似於SSL證書頒發機構)

代理信譽評分系統(類似於信用評級機構)

去中心化代理身份(DID)解決方案

代理授權與合規

Mandates管理平台(AP2協議的核心需求)

代理行為審計工具(記錄和回放代理決策過程)

跨境代理合規適配器(處理不同國家的法規差異)

代理風控與安全

實時代理風險分析API

代理交易異常檢測系統

代理劫持防護解決方案

代理支付基礎設施

代理專用的支付閘道(Payment Gateway)

微交易聚合與批量結算服務(x402的需求)

代理錢包管理服務(安全保存支付憑證)

據市場研究,這些基礎設施層的投資機會規模雖不如面向消費者的代理應用,但毛利率更高、競爭壁壘更強,更適合長期佈局。

例如,身份驗證領域的Okta市值超過100億美元,未來的「代理身份驗證獨角獸」可能達到類似規模。風控領域的Sift Science在2021年估值已達10億美元,專注於代理風控的初創有望複製這個軌跡。

投資人應關注那些能夠提供關鍵基礎設施組件、且與主流協議(TAP、AP2)深度整合的初創公司。誰掌握了代理經濟的「信任層」,誰就掌握了這個新生態的咽喉要道。

馬克碎念:當機器開始替我們花錢

信任的本質變化:從「我相信你」到「我相信算法」

在深入研究AI代理商務的時候,最震撼的不是技術本身的複雜度,而是它揭示的一個深刻悖論:我們正在將最私密的財務決策權,委託給我們根本不理解其決策邏輯的機器。

想想這個過程:授權一個AI代理「幫我管理投資組合」,但卻不知道它用什麼算法選股,不知道它的風險偏好如何校準,甚至不知道它是否會被訓練數據中的偏見影響。只是因為它過去幾次推薦的商品還不錯,就給了它我的信用卡和銀行帳戶的存取權。

這種信任的本質已經從人際信任(相信這個銀行理專的專業和誠信)轉變為算法信任(相信這個模型的訓練數據夠好、架構夠先進)。但諷刺的是,算法的可解釋性往往較差,理專至少可以跟你解釋為什麼推薦這檔基金,但AI代理可能只會說「基於您的偏好和市場分析」這種模糊的理由。

我們是否準備好接受這種不透明的信任? 還是說,這只是我們為了便利性而不得不做出的妥協?

責任的消失:當AI犯錯,誰來買單?

傳統金融體系雖然複雜,但責任鏈是清晰的:如果銀行出錯,可以投訴監管機構;如果理專誤導,我們可以提起訴訟;如果信用卡被盜刷,有「零責任」保護用戶。

但在AI代理的世界裡,這條責任鏈斷裂了。代理做了一筆虧損的交易,誰該負責?

用戶說:「我授權的是『幫我賺錢』,不是『虧錢』,這是代理判斷失誤」

代理平台說:「我們的服務條款寫明了不保證收益,這是市場風險」

AI模型開發商說:「我們只提供技術,具體決策是用戶和平台的責任」

數據提供商說:「我們提供的是原始數據,解讀是模型的事」

結果就是責任的無限稀釋,每個人都有一點責任,但沒有人需要真正承擔後果。這對消費者保護是一個巨大的退步。

我認為,這個問題不解決,AI代理商務就無法真正普及。監管機構必須明確界定:在代理經濟中,最終的責任兜底者是誰。目前大多數的觀點是,應該是代理服務提供商,就像銀行對其員工的行為負責一樣,代理平台應該對其代理的行為負責。這會提高它們的運營成本,但也會迫使它們更審慎地設計和監督代理系統。

隱私的終結:當代理「理解」你

AI代理要做好它的工作,需要對你有極其深入的了解:

你的購物歷史(知道你喜歡什麼品牌、什麼價位)

你的健康狀況(知道你有沒有過敏、慢性病)

你的位置習慣(知道你常去哪裡、在哪裡工作)

你的社交圈(知道你關心誰、被誰影響)

你的財務狀況(知道你的收入、資產、負債)

這種全面的數據收集,遠超過任何一家傳統企業所擁有的。Google知道你的搜索記錄,Facebook知道你的社交關係,Amazon知道你的購物偏好,但沒有一家單獨擁有你的全貌。

而AI代理需要這個全貌才能運作。

這意味著什麼?意味著代理服務商將成為史上對個人了解最深的實體。它們比你的配偶更了解你的消費習慣,比你的醫生更了解你的健康隱憂,比你的老闆更了解你的財務壓力。

如果這樣的實體被駭客入侵,或被政府要求提供數據,或單純決定將數據賣給廣告商,後果將是災難性的。這不是隱私權的侵犯,而是隱私的終結。

我認為,我們需要一套全新的隱私保護框架來應對代理經濟。傳統的「用戶同意」模型已經失效,面對50頁的服務條款,有誰真的會讀完再同意?我們需要:

數據最小化原則:代理只能存取完成任務所需的最小數據集

用途限制原則:代理收集的數據不能被用於其他目的(如廣告)

遺忘權:用戶可以要求代理徹底刪除其所有數據,不留備份

審計權:第三方可以審計代理平台的數據使用情況

但這些原則與代理的商業模式存在根本衝突,代理平台希望盡可能多地收集數據來改進算法、精準推薦、甚至變現。這個張力如何解決,將決定代理經濟是走向烏托邦還是反烏托邦。

效率的詛咒:當一切都被優化

AI代理的承諾是極致的效率:它可以在毫秒內比較數百家商店的價格,找到最優惠的方案;它可以根據即時數據調整投資組合,抓住每一個套利機會;它可以預測你的需求,在你意識到之前就完成購買。

購物不只是一個交易行為,它也是一種體驗、一種探索、甚至一種社交活動。週末逛街時偶然發現一家有趣的小店、被店員推薦一款沒聽過的商品、和朋友討論哪個更好,這些「低效」的過程,反而是生活的趣味所在。

當AI代理把一切都優化掉,我們得到了「最便宜的商品」,但失去了「發現的樂趣」。我們得到了「最高的投資回報」,但失去了「學習財務知識的動機」。

這讓人想起自動駕駛的類似困境,它確實更安全、更高效,但也剝奪了「駕駛的樂趣」。對有些人來說,這是可以接受的取捨;但對另一些人來說,這是不可接受的損失。

我們需要在效率和體驗之間找到平衡。 也許解決方案是給用戶選擇權:有時候讓代理全權處理(「幫我買本月的日用品」),有時候保留手動探索的空間(「週末我想自己逛逛」)。但這需要UI/UX設計的創新,讓用戶能夠輕鬆地在「自動駕駛」和「手動駕駛」之間切換。

不平等的加劇:誰能擁有最聰明的代理?

最後,談談AI代理可能加劇的社會不平等。

最先進的AI代理服務不會是免費的。它們需要大量的計算資源、高品質的訓練數據、持續的模型改進。這些成本最終會反映在價格上。

結果可能是:

富人訂閱$500/月的頂級代理服務,獲得最精準的理財建議、最優惠的價格談判、最及時的市場洞察

中產階級使用$50/月的標準代理,功能夠用但不夠出色

窮人只能使用免費的基礎代理,但這些代理可能充斥廣告、推薦高佣金商品

這會創造一個「認知資本」的階級分化,擁有更好AI代理的人,在財務決策上獲得系統性優勢,進一步拉大貧富差距。

這不是科幻,這是已經在發生的現實。今天最好的AI模型(如GPT-4、Claude)都是付費服務,免費版本功能受限。當這些模型成為財務代理的大腦時,付費用戶和免費用戶之間的收益差距可能達到數倍甚至數十倍。

這是市場機制的必然結果,還是我們應該抵抗的不公? 。AI代理如果真的成為金融生活的基礎設施(就像電力、網路一樣),那它應該有基本的「普惠性」,每個人都能獲得最低限度的代理服務,而不是只有富人才能享受。

這可能需要政府介入:要麼提供公共的AI代理服務(類似公共醫療),要麼規範私營代理服務的最低質量標準(類似公用事業監管)。否則,AI代理不會縮小貧富差距,只會讓它更加固化。

臨界點上的抉擇

我們正站在AI代理經濟的臨界點上。技術已經成熟,市場已經形成,資本已經湧入,監管正在追趕。這場變革不是「會不會發生」,而是「以什麼形式發生」。

樂觀的情景是:AI代理成為普惠的金融基礎設施,幫助每個人做出更好的財務決策,降低交易摩擦,提高市場效率。監管機構建立了清晰的責任框架,技術公司遵守透明和隱私原則,消費者享受便利而不失去控制權。

悲觀的情景是:AI代理成為新型的數位地主,掌控用戶的財務生活,收取高額的「代理稅」。責任歸屬模糊導致消費者在代理犯錯時無法求償。隱私保護形同虛設,用戶的所有數據被商業化。富人和窮人之間的代理質量差距擴大了經濟不平等。

我們會走向哪個未來,取決於我們現在做出的選擇。 技術專家需要在設計時內建倫理考量;監管者需要積極制定前瞻性規則;企業需要在逐利與責任之間取得平衡;消費者需要保持警惕和批判性思考。

AI代理不是人類的替代者,而是下一代金融互動的「橋樑」。但這座橋通往哪裡,還沒有定論。讓我們確保它通往一個更好的世界,而不是一個更分裂、更不透明、更不平等的世界。

這場變革的結局尚未書寫,但戰場已經形成。願我們都能在這場金融科技的新戰場上,做出正確的判斷。

好文章。😅